黔南州惠水县茶场 杨良强 摄影

5月21日,在广州市举行的贵州省生态渔业产业广东招商推介会上,主打品牌“贵水黔鱼”火了——正安县、贵州省生态渔业公司等与14家广东企业签订战略合作项目,签约金额近10亿元。

长江大保护战略下,全面取消网箱养殖后出路在哪?作为首批国家生态文明试验区和长江、珠江上游的重要生态屏障,贵州交出了高分答卷。

在发展中如何解决好新老水问题?如何协调好人水关系?如何处理好发展与生态的关系?贵州从未停止过探索,始终坚持守好发展和生态两条底线。

自2013年国家启动水生态文明城市建设以来,贵州已成功创建贵阳市、黔南布依族苗族自治州、黔西南布依族苗族自治州等3个国家级水生态文明试点城市和12个省级水生态文明试点县,打造了一批生态文明建设的“水样本”。

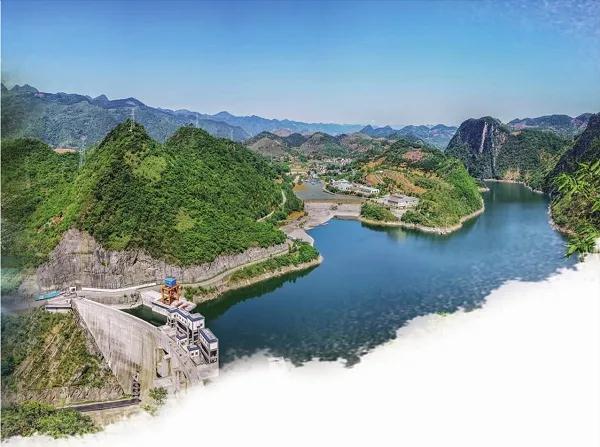

桐梓新桥水库 杨良强 摄

构建“贵州水网”输送源头活水

“以前灌溉靠河沟,地里产粮食少,村里一半的人要出去买米吃。”安顺市平坝区老营村四组组长谢座发说,“现在上游老营水库建好了,灌溉有保障了,也不担心洪水漫田,地里产量可达7000斤,其中6000斤都拿去卖。”

从“望天收”到“旱涝保收”,老营村的变化得益于贵州近年大规模开展的水利工程建设。

“十二五”以来,贵州根据各地用水需求,累计投入水利资金3103亿元,建成了马岭等一大批具有防洪、供水、灌溉、发电、生态等综合功能的水利工程,既充分开发了流域丰富的水能资源,又满足了用水需求,也保障了流域旱涝无虞。

特别是在决战决胜脱贫攻坚中,贵州巩固和解决了740.9万人的饮水安全问,脱贫攻坚饮水安全攻坚战取得了决定性胜利。

在毕节市威宁彝族回族苗族自治县,贵州通过建设111个水利工程,打造超5000公里长的灌溉管网,有效保障了当地40万亩蔬菜基地供水。作为威宁县的脱贫攻坚支柱,基地达产后,每亩年均净收益增加3000元左右。

不仅是威宁县,随着供水保障能力不断增强,贵州各地的生态渔业、特色茶种植、有机蔬果种植、生猪养殖等产业也全面提速,持续带动群众致富增收。

水安全保障是贵州生态文明试验区建设的基础。不容忽视的是,贵州降雨时空分布不均,还存在区域性水资源短缺、与生产力布局不相匹配等问题。在留住水的基础上,如何优化水资源配置?跨区域的引调水工程建设提供了解题思路。

安顺市西秀区双堡镇中华鲟养殖基地是当地重要的产业项目,今年3月一场旱情导致基地无循环水可用,无法运转。当地紧急协调革寨水库向基地供水,随后又协调黔中水利枢纽工程从桂家湖水库持续调水7天,解了这场燃眉之急。

作为贵州首个大型跨地区、跨流域、长距离调水工程,黔中水利枢纽一期工程也被称作贵州的“西水东调”工程。自2018年工程建成投用将“西水”东送后,越来越多的地方像双堡镇一样,有了发展的底气。

据了解,黔中水利枢纽一期工程可保障贵州5个县区28个乡镇供水,可解决35万农村群众饮水安全问题和7个县区42个乡镇51.17万亩农田灌溉问题,枢纽水库年调水量约5.5亿立方米。

在此基础上,贵州全面谋划实施了“大水网”建设——在尊重自然的基础上,打通流域,跨越区域,通过连通江河湖库等工程措施,解决水资源时空分布不均问题,提升水资源优化配置能力,保障全省供水安全和生态安全。

随着“水网会战”“百库大会战”相继实施,夹岩、黄家湾、凤山等300多座骨干水源工程开工建设。全部建成后,贵州供水保障能力将全面跃升。

“大水网”格局下,骨干水源工程积势蓄力,田间灌溉水系健全完善,供水脉络通达城乡.....一条条连通的水脉将全面激活城乡,在助力乡村振兴和高质量发展中释放无限潜能。

2021年5月10日蓄水后的马岭水利枢纽工程 徐浩 摄

系统治理江河 打造碧水清流

鱼梁江沿线磷化工企业众多,过去一下雨河水就变成乳白色。“周围都是刺鼻的酸腐味。”村民苦不堪言。2017年,鱼梁江迎来了健康守护人——河长。通过河长尽责履职,河水变清了,刺鼻的气味没有了。

贵州始终把水生态保护作为生态文明试验区建设的关键。全面推行河湖长制以来,贵州在全国率先建立从省到村五级河湖长制,首创从省到乡四级“双总河长”,独创“省级领导人人当河长”。

全省共设置河湖长22755名。在贵州,凡是老百姓叫得出名字、有常流水的河流都有河长负责。每年6月18日“贵州生态日”前后,省级总河长带头深入一线调研视察,现场解决河湖管理问题。

每到节假日,贵阳小车河沿线就会有一群年轻的身影巡河,他们是贵阳市青年志愿者服务队的队员。在全民治水理念下,贵州聘请了1.12万名河湖民间义务监督员和1.79万名河湖巡查保洁员参与河湖管护,动员7万余名志愿者参加“青清河”护河行动,全省生态文明实名注册志愿者达9万余名。

随着《贵州省水资源保护条例》《贵州省河道条例》《贵州省节约用水条例》等一系列地方性法规相继出台,贵州将节水治水、爱水护水纳入法治化轨道。

全面改善水生态,还需要从生态系统整体性和流域系统性出发,追根溯源,系统治理。为此,贵州编制印发乌江、舞阳河、蒙江、都柳江等生态流量保障实施方案;积极推进取水工程(设施)核查登记整改,实施水资源消耗总量和强度双控行动;严格水功能区限制纳污,对取、退水不符合水功能区要求的项目一律不予审批;实现省级以上水功能区监测全覆盖,建立起贵州省全国重要水功能区水质通报制度,并将考核结果纳入地方主要领导考核评价;将地下水开采程度高、具有长期地下水监测资料的贵阳、遵义、安顺、凯里、六盘水等城区作为重点评价区,并组织对180个年取水5万立方米以上的地下水取用水户开展在线监测……

贵州河湖水质持续改善,2020年度纳入国家“水十条”考核的55个地表水断面水质优良比例98.2%,22个地级城市集中式饮用水水源水质均达到或优于II类,主要河流出境断面水质优良率保持100%。

此外,贵州将水生态治理与防洪保安、精准扶贫结合起来,通过大力实施水系连通、生态河道、清淤整治等工程建设,推进实施龙里、黔西农村水系综合整治,加快建设安顺轿子山等河湖连通工程,开工建设作为全国8个水生态修复示范项目之一的都匀市清水江水生态修复治理项目,并在仁怀、风冈等地探索“美丽水库”试点,打造了一批集水环境治理、水生态修复、城市景观等功能于一体的生态治理样本。

建一座水库,形成一个景区,治理一条河流,形成一条美丽的风景线。结合乡村振兴,贵州科学规划,合理保护利用,构建“水,”发展体系,让良好的水生态价值转化为持续增长的经济价值。

据统计,贵州431处A级以上景区中,348处以江河湖库为依托或密切关联。依托水利风景资源开发形成的旅游产品不仅是贵州经济发展的重要支撑,更是生态文明建设的关键元素。

翠绿丛中杜鹃湖 秦刚 摄

综合治理水土流失 绿水青山已是金山银山

在黔南布依族苗族自治州荔波县朝阳镇岜马村水土流失综合治理项目拥角小流域内,一株株枇杷随风摆动。

“这片枇杷树今年第一次挂果,收益大概10万元,预计到盛产期收益能到80万元左右,除了带动40人增收致富,还可以为村集体增加一笔不小的收入。”岜马村副主任龙成芳说。

在2018年之前,这里还是一片荒地。水土流失综合治理工程完工后,流域内每年保水效益36.53万立方米、保土效益32 219.3吨。

“十三五”期间,荔波县实施了6个水土流失治理项目,治理水土流失面积9007公顷,全部发挥效益后,年保土效益45.59万吨、保水效益145.98万立方米,每年产生的直接经济利益达1600万元,助力贫困户人均增收900元以上。

荔波县正是贵州强力推进水土保持生态文明建设的典型缩影。贵州山多石多、土层瘠薄,水土流失严重,威胁着“两江”中下游地区的生态安全与经济安全。

无论是从发展角度还是从生态角度考量,贵州水土流失综合治理都迫在眉睫。越是势在必行,就越需要精准施策。贵州思路清晰-坚持政府与民间两手发力,坚持预防监督与综合治理并重,坚持水土保持与脱贫攻坚、生态建设与乡村振兴融合发展。

完善法制保障是必要前提。贵州将水土保持生态建设纳入贵州生态文明试验区建设方案,修订出台了《贵州省水土保持条例》《贵州省水土保持补偿费征收管理办法》《贵州省生产建设项目水土保持管理办法》等配套法规和规范性文件。

如何让水土流失综合治理更进一步?关键在坚持生态产业化和产业生态化,实现多渠道多途径协同治理。贵州建立起政府主导、水行政主管部门负责、部门协同、社会参与的联合治理机制,还探索了地方政府水土保持目标责任考核机制、水土保持项目推进奖惩机制;推行大户流转土地、整合水土保持工程投资,实现了水土保持工程与脱贫攻坚的有机结合;引导公司或村民成立股份制合作社,有效引入社会资本参加水土保持生态建设。

贵州探索实施了玉屏县、花溪区、播州区等水土保持生态清洁小流域建设,连续三年在榕江、贵定县实施以奖代补试点工程,将水保项目与12大特色产业相结合,新建茶叶、油茶、刺梨、猕猴桃等经果林51.45万亩,营造坡改梯21.91万亩,有效助推了乡村振兴。

在创新手段方面,依托“云上贵州”,贵州建立起水土保持大数据平台,实现了水土保持“一张图”应用和重点治理工程“图斑精细化”管理,生产建设项目初步实现“天地一体化”监管全覆盖。

十年来,贵州累计投入资金达到229亿元,通过实施退耕还林还草、石漠化综合治理、国家水土保持重点工程和坡耕地水土流失综合治理等工程,综合治理水土流失面积2.49万平方公里。

综合施策下,两江上游那一抹“贵州蓝”清新明亮,这根植于贵州深入践行“绿水青山就是金山银山”的理念,来源于贵州接续守护绿水青山的行动,得益于贵州“对症下药”的精准施策。

无论是从“水患”向“水安全”的华丽转身,还是从“水生态”向“水经济”的持续迈进,进入新发展阶段,让优良的水生态环境成为群众的“幸福不动产”、乡村振兴的“高效助推剂”和高质量发展的“不竭原动力”,写好生态文明的“水样本”,贵州仍在持续用力、久久为功。

大方县支嘎阿鲁湖的“精灵” 杨良强 摄

作者:陈晓磊、王伟康,编辑:许蔓

审校:卢文远,编审:杨良强

来源:中国水利报

转自水美贵州微信公众号

扫一扫在手机打开当前页面

贵公网安备 52010202000471号

贵公网安备 52010202000471号